विक्रम से लगभग ३०४५ वर्ष पूर्व भारत युद्ध के समय कृष्ण ने स्वयं को महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत कह कर अपनी 'विभूति' की महिमा मोहग्रस्त अर्जुन से व्यक्त की। यह घटना महाभारत में लिपिबद्ध की गई। वास्तव में कृष्ण स्वयं से 1400 वर्ष पहले देवयान और पितृयान में विभाजित और ऋक्संहिता में वर्णित उस संवत्सर का सन्दर्भ ले रहे थे जब महाविषुव (आज का 23 मार्च) के दिन प्राची में सूर्य का उदय मृगशिरा नक्षत्र में होता था एवं वसन्त ऋतु से प्रारम्भ नये वर्ष का पहला महीना मार्गशीर्ष होता था।

विक्रम से लगभग ३०४५ वर्ष पूर्व भारत युद्ध के समय कृष्ण ने स्वयं को महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत कह कर अपनी 'विभूति' की महिमा मोहग्रस्त अर्जुन से व्यक्त की। यह घटना महाभारत में लिपिबद्ध की गई। वास्तव में कृष्ण स्वयं से 1400 वर्ष पहले देवयान और पितृयान में विभाजित और ऋक्संहिता में वर्णित उस संवत्सर का सन्दर्भ ले रहे थे जब महाविषुव (आज का 23 मार्च) के दिन प्राची में सूर्य का उदय मृगशिरा नक्षत्र में होता था एवं वसन्त ऋतु से प्रारम्भ नये वर्ष का पहला महीना मार्गशीर्ष होता था।

पृथ्वी की अयन गति के कारण (आवृत्ति लगभग 26000 वर्ष) कृष्ण के समय महाविषुव का दिन पीछे खिसक कर रोहिणी नक्षत्र के पास पहुँच चुका था। (दिन के समय नक्षत्र नहीं दिखते, इस कारण उस समय के खगोलीय निर्धारण दिन और रात के दिशा बिन्दुओं के बहुत ही सतर्क और सटीक प्रेक्षण की माँग करते थे किन्तु आज के युग में हम दिन में नक्षत्रों को सूर्य के साथ सॉफ्टवेयर की सहायता से देख सकते हैं। नीचे दिया गया चित्र उस कालखण्ड के एक महाविषुव की स्थिति दर्शाता है।)

महाविषुव की खिसकन पर्याप्त हो चुकी थी और ऋतुचक्र आधारित सत्रों के पुनर्नियोजन की आवश्यकता बढ़ गई थी। वह संक्रमण समय हर क्षेत्र में संघर्षों का काल था। एक ओर कुरुओं, पांचालों और नागों में वर्चस्व का बहुकोणीय संघर्ष चल रहा था तो दूसरी ओर त्रयी नाम से प्रसिद्ध वैदिक वाङ्मय के पुनर्सम्पादन/संकलन का आर्ष संघर्ष। वर्ष भर चलने वाले यज्ञ सत्रों के पुरोहित काल के पहरुवे भी होते थे पर वे कहीं और व्यस्त थे। एक वर्ग ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास (यह योद्धा कृष्ण से भिन्न हैं और बाद में वेदव्यास कहलाये) के नेतृत्त्व में अथर्व आंगिरस की वनस्पति औषधि अभिचार परम्परा को अलग अथर्ववेद में संकलित करने के पक्ष में था तो दूसरा वर्ग कुरुवंश के परम्परा प्रेमी पुरोहितों का था जो स्थिति को यथावत रखने के पक्ष में था। वर्षों तक चले संघर्षों का अन्त व्यास की विजय से हुआ, चार संहितायें संकलित हुईं और अथर्वण शाखा को यथोचित सम्मान मिला।

किन्तु कुरु, पांचाल, नागादि के संघर्ष की परिणति अतिदारुण महाविनाश में हुई जिसकी स्मृति को हम क्षयी कलियुग के प्रारम्भ से जोड़े आज भी सिहरते हैं - महाभारत! सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। जिस धर्म संतुलन के लिये धर्मक्षेत्र योद्धाओं के कुरुक्षेत्र में परिवर्तित हुआ, वह सध नहीं पाया। महाभारत के अंतिम पर्व में व्यास परम्परा सँभालने के प्रयास करती पाई जाती है लेकिन हताशा छलक उठती है:  ऐसे में काल के पहरुवों ने नवव्यवस्थित संहिताओं के संरक्षण और पोषण की ओर ध्यान दिया, कालसंशोधन पीछे रह गया एवंं यह स्थिति विक्रम से प्राय: १८५० वर्षों पहले तक रही जब महाविषुव रोहिणी के पास से खिसक कृत्तिका नक्षत्र तक पहुँच गया और कृत्तिका युग का प्रारम्भ हुआ। यह वही समय है जब सरस्वती के बचे खुचे स्यमंतपंचक कुंड भी सूख गये, वह लुप्त हो गयी। श्रुति परम्परा का प्रमुख काम पुराने को सहेज कर रखना हो गया।

ऐसे में काल के पहरुवों ने नवव्यवस्थित संहिताओं के संरक्षण और पोषण की ओर ध्यान दिया, कालसंशोधन पीछे रह गया एवंं यह स्थिति विक्रम से प्राय: १८५० वर्षों पहले तक रही जब महाविषुव रोहिणी के पास से खिसक कृत्तिका नक्षत्र तक पहुँच गया और कृत्तिका युग का प्रारम्भ हुआ। यह वही समय है जब सरस्वती के बचे खुचे स्यमंतपंचक कुंड भी सूख गये, वह लुप्त हो गयी। श्रुति परम्परा का प्रमुख काम पुराने को सहेज कर रखना हो गया।

आगे की शताब्दियों में एक बड़ी प्रगति यह हुई कि सत्रों का प्रारम्भ शीत अयनांत (आज का 22 दिसम्बर) से होने लगा और पुराने विषुव आधारित सत्रों से नये सत्रों के समायोजन प्रयासों के कारण तमाम जटिलतायें उत्पन्न हुईं। देवयान और पितृयान की अवधारणा लुप्त हो गई, सूर्य के अयनांत सापेक्ष उत्तरायण और दक्षिणायन अंतराल अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गये। संवत्सर का प्रारम्भ करने वाला अग्रहायण यानि मृगशिरा नक्षत्र अब स्वनामधारी महीने मार्गशीर्ष का पर्याय हो गया। चन्द्रगति आधारित मास तंत्र में यह एकमात्र महीना है जिसके दो नाम 'लोक प्रचलित' हैं - अगहन और मार्गशीर्ष।

ऐसे में काल के पहरुवों ने नवव्यवस्थित संहिताओं के संरक्षण और पोषण की ओर ध्यान दिया, कालसंशोधन पीछे रह गया एवंं यह स्थिति विक्रम से प्राय: १८५० वर्षों पहले तक रही जब महाविषुव रोहिणी के पास से खिसक कृत्तिका नक्षत्र तक पहुँच गया और कृत्तिका युग का प्रारम्भ हुआ। यह वही समय है जब सरस्वती के बचे खुचे स्यमंतपंचक कुंड भी सूख गये, वह लुप्त हो गयी। श्रुति परम्परा का प्रमुख काम पुराने को सहेज कर रखना हो गया।

ऐसे में काल के पहरुवों ने नवव्यवस्थित संहिताओं के संरक्षण और पोषण की ओर ध्यान दिया, कालसंशोधन पीछे रह गया एवंं यह स्थिति विक्रम से प्राय: १८५० वर्षों पहले तक रही जब महाविषुव रोहिणी के पास से खिसक कृत्तिका नक्षत्र तक पहुँच गया और कृत्तिका युग का प्रारम्भ हुआ। यह वही समय है जब सरस्वती के बचे खुचे स्यमंतपंचक कुंड भी सूख गये, वह लुप्त हो गयी। श्रुति परम्परा का प्रमुख काम पुराने को सहेज कर रखना हो गया। आगे की शताब्दियों में एक बड़ी प्रगति यह हुई कि सत्रों का प्रारम्भ शीत अयनांत (आज का 22 दिसम्बर) से होने लगा और पुराने विषुव आधारित सत्रों से नये सत्रों के समायोजन प्रयासों के कारण तमाम जटिलतायें उत्पन्न हुईं। देवयान और पितृयान की अवधारणा लुप्त हो गई, सूर्य के अयनांत सापेक्ष उत्तरायण और दक्षिणायन अंतराल अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गये। संवत्सर का प्रारम्भ करने वाला अग्रहायण यानि मृगशिरा नक्षत्र अब स्वनामधारी महीने मार्गशीर्ष का पर्याय हो गया। चन्द्रगति आधारित मास तंत्र में यह एकमात्र महीना है जिसके दो नाम 'लोक प्रचलित' हैं - अगहन और मार्गशीर्ष।

आगे अश्विनी आदि से होते हुये महाविषुव आज उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में आ पहुँचा है परन्तु प्राचीन स्मृति आधारित पर्व पूर्ववत चल रहे हैं।

कार्तिक अमावस्या के दीप पर्व से एक दिन पहले पितृयान के प्रधान देवता यम की स्मृति में एक दीप आज भी जलाया जाता है। आगे आने वाली कार्तिक की देवोत्थान एकादशी में पितृयान के समाप्त होने और पुराने देवयानी छ: महीनों की स्मृति समायी हुयी है। शीत अयनान्त उस मार्गशीर्ष महीने में ही पड़ता है जिसे अवतारी कृष्ण ने विशेष मान दिया था।

कृष्ण अवतारी क्यों कहलाये? उनका इतना मान क्यों है? इसके कारण आज की गोवर्धनपूजा की लोक परम्परा में सुरक्षित हैं।

देवयान का प्रधान देवता इन्द्र है। उन छ: महीनों में जो सत्र होते थे वे इन्द्रादि देवों को समर्पित थे। 'रोहिणी युग' के कृष्ण ने जब हजारो वर्षों से चली आ रही इन्द्रयज्ञ के स्थान पर गिरियज्ञ गोवर्धन पूजा का विकल्प दिया तो वह उस युग की एक क्रांति थी। संघर्षों की बात हम कर ही चुके हैं। पशु और मनुष्य दोनों के लिये कल्याणकारी अथर्वण आंगिरस औषधि परम्परा हेय दृष्टि से देखी जाने लगी थी।

ऐसे में कुरुवंश की जटिल राजनीति से दूर एवं द्वैपायन की वैदिक पुनर्संकलन की चिंताओं से अनभिज्ञ किशोर कृष्ण ने दूर देहात में एक व्यावहारिक एवं जन से जुड़ा विकल्प दिया। उसकी उपासना पद्धति में वैदिक सत्रों का सार तो था लेकिन सरल कर्मकांड सामान्य गोचारण से सीधे जुड़ते थे, पुरोहित और धनिक प्रतिष्ठित यजमानों की आवश्यकता नहीं थी। मूलत: 'गोकुल' की घुमन्तू जीवन शैली से जुड़ी यह पद्धति आगे किसानों से जुड़ गई। उसके व्यक्तित्त्व में वह चमत्कारी आकर्षण था जिसने व्यास से बहुत पहले ही परिवर्तन के बीज बो दिये।

ऐसे में कुरुवंश की जटिल राजनीति से दूर एवं द्वैपायन की वैदिक पुनर्संकलन की चिंताओं से अनभिज्ञ किशोर कृष्ण ने दूर देहात में एक व्यावहारिक एवं जन से जुड़ा विकल्प दिया। उसकी उपासना पद्धति में वैदिक सत्रों का सार तो था लेकिन सरल कर्मकांड सामान्य गोचारण से सीधे जुड़ते थे, पुरोहित और धनिक प्रतिष्ठित यजमानों की आवश्यकता नहीं थी। मूलत: 'गोकुल' की घुमन्तू जीवन शैली से जुड़ी यह पद्धति आगे किसानों से जुड़ गई। उसके व्यक्तित्त्व में वह चमत्कारी आकर्षण था जिसने व्यास से बहुत पहले ही परिवर्तन के बीज बो दिये।

गीता में यही कृष्ण बिना जाने बूझे वैदिक कर्मकांडों में रत लोगों को 'वेदवादरता:' कह कर हेय दर्शाते हैं। छान्दोग्य उपनिषद में अनासक्ति का ज्ञान मिलता है:

स यद्शिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षा:॥(3.17,1)

वहीं छ्ठे मंत्र में घोर आंगिरस ऋषि द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को यह ज्ञान देने की बात कही गयी है जिससे वह अन्य दर्शनों की पिपासा से मुक्त हो जाते हैं:

तद्धैतद्घोर आंगिरस: कृष्णाय देवकीपुत्रा...यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं - घोर का आंगिरस होना जो कि अथर्वण परम्परा है और कृष्ण का पिता के स्थान पर माँ के नाम से पहचाना जाना। स्थापित कर्मकांडी व्यवस्था से भेद स्पष्ट हैं। संभवत: मात्र 8800 श्लोकों वाली जयगाथा में कृष्ण द्वारा वैदिक कर्मकांडों के प्रति विरक्ति और अनासक्ति के प्रति स्वीकार भाव देख परवर्ती विद्वानों ने उसे विस्तृत कर एक पूर्ण शास्त्र के रूप में व्यवस्थित कर दिया।

कालांतर में राम और कृष्ण का आश्रय ले इन्द्र के छोटे भाई विष्णु की अवतारी परम्परा स्थापित हुई जो वैदिक कर्मकांडों से परे जन से जुड़ी थी।

वहीं छ्ठे मंत्र में घोर आंगिरस ऋषि द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को यह ज्ञान देने की बात कही गयी है जिससे वह अन्य दर्शनों की पिपासा से मुक्त हो जाते हैं:

तद्धैतद्घोर आंगिरस: कृष्णाय देवकीपुत्रा...यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं - घोर का आंगिरस होना जो कि अथर्वण परम्परा है और कृष्ण का पिता के स्थान पर माँ के नाम से पहचाना जाना। स्थापित कर्मकांडी व्यवस्था से भेद स्पष्ट हैं। संभवत: मात्र 8800 श्लोकों वाली जयगाथा में कृष्ण द्वारा वैदिक कर्मकांडों के प्रति विरक्ति और अनासक्ति के प्रति स्वीकार भाव देख परवर्ती विद्वानों ने उसे विस्तृत कर एक पूर्ण शास्त्र के रूप में व्यवस्थित कर दिया।

कालांतर में राम और कृष्ण का आश्रय ले इन्द्र के छोटे भाई विष्णु की अवतारी परम्परा स्थापित हुई जो वैदिक कर्मकांडों से परे जन से जुड़ी थी।

द्वैपायन कृष्ण हों या देवकीपुत्र कृष्ण, दोनों स्त्री के पक्ष में खड़े दिखते हैं। द्रौपदी आदि के जटिल प्रकरण हों या परिवार में ममत्त्वपूर्ण दुहिता का सुश्रुषा पक्ष, अथर्वण समर्थक द्वैपायन व्यास सर्वदा स्त्री हित का साथ देते दिखते हैं। अपहृत कुमारियों, द्रौपदी आदि से जुड़ी कन्हैया कृष्ण की गाथायें तो जगविख्यात हैं ही!

उस समय पुरोहितों के शास्त्रीय सत्रों से प्रेरणा ले आने वाले अगहन के महीने में उपजने वाले नये धान 'अगहनी' की अच्छी उपज की मंगल कामना और कृषिभूमि पर सँवागों को पुन: प्रवृत्त करने हेतु घरनियों के सूप कातिक के महीने में बज उठते- उठो!

दीपपर्व की भोर में गृहिणियाँ ईश को बुलाने और दरिद्रता को भगाने की बुदबुदाहटों से उषा का स्वागत करतीं थीं। यह नये वर्ष में वैदिक सत्रों के प्रारम्भ होने से पहले की तैयारियों जैसा था। अगला दिन प्रतिपदा का था। पशु कृषकों के जीवन आधार थे। वर्ष में उनके विश्राम के लिये वह दिन सुरक्षित कर दिया गया। प्रतिपदा से बना – परुआ, जिस दिन आज भी पशुओं को मनुष्यवत सेवा और आदर सत्कार दिया जाता है।

उस समय पुरोहितों के शास्त्रीय सत्रों से प्रेरणा ले आने वाले अगहन के महीने में उपजने वाले नये धान 'अगहनी' की अच्छी उपज की मंगल कामना और कृषिभूमि पर सँवागों को पुन: प्रवृत्त करने हेतु घरनियों के सूप कातिक के महीने में बज उठते- उठो!

दीपपर्व की भोर में गृहिणियाँ ईश को बुलाने और दरिद्रता को भगाने की बुदबुदाहटों से उषा का स्वागत करतीं थीं। यह नये वर्ष में वैदिक सत्रों के प्रारम्भ होने से पहले की तैयारियों जैसा था। अगला दिन प्रतिपदा का था। पशु कृषकों के जीवन आधार थे। वर्ष में उनके विश्राम के लिये वह दिन सुरक्षित कर दिया गया। प्रतिपदा से बना – परुआ, जिस दिन आज भी पशुओं को मनुष्यवत सेवा और आदर सत्कार दिया जाता है।

पितृयान के देव यम को बिदाई देनी थी, देवताओं को जगाना था। कृष्ण की प्रेरणा(?) से पशुओं के गोमय(गोबर) से ही यम यमी और संतति की भू प्रतिमायें बनीं। गोमय घेरे में गोबर से ही बनाये गये घरनी के सारे गृहसाथी - अन्न कूटने का ढेंका, पीसने का जाँता, कूटने वाली ऊखल आदि। खेती के उपकरण - हल, जुआ, बरही, बैलगाड़ी। खेतों के जीव भी स्थान पाये - साँप, बिच्छू। गृहस्वामी की खड़ाऊँ भी बनी और दुआर का भृत्य भी... अन्न उपजाऊ किसान का पूरा अस्तित्त्व गोवर्द्धन घेरे में समा गया।

यम के सिर में अन्न संग्रहित किये गये और उसके ऊपर मृत्युप्रदर्श कालिख चित्रित घड़ा रख दिया गया। घरनियों ने मूसल से जब मृत्युप्राप्त विगतवर्षरूप यम के सिर को कूटा तो वह घटना दो प्रतीकों की सर्जक हुई - नवजीवन देने वाले देवों के आह्वान की और भूख को मारने वाले अन्न के सम्मान की। गोवर्द्धन पर्व अन्नकूट तो हुआ ही, देवोत्थान दिवस भी हो गया!

गोवर्द्धन पर्वत वस्तुत: गृहस्थी से जुड़े विशाल विविधपक्षी कारकों का समुच्चयी रूपक है। उसे अंगुली पर धारण करने वाले कृष्ण का तात्पर्य उनके द्वारा उस ओर इंगिति से है। उसे धारण करने में सहयोग देने के लिये जो लाठी आदि के टेक हैं वे घरनियों के मूसलों के प्रतीक हैं।

कुपित इन्द्र द्वारा सात दिनों तक की जाने वाली प्रलयसमान वर्षा लोकगाथा है - इतना बड़ा देवता, इतना बड़ा अपमान! और कुछ करे नहीं, हो ही नहीं सकता!! यह लोक का वही स्वरंजक रूप है जो राधा का सृजन कर उसे कृष्ण से जोड़ देता है और अपने पूर्वग्रहों से मुक्त न हो पाने के कारण सीता निष्कासन और उनके भूमि में समा जाने की कथा गढ़ उसे राम से। लोक में अवतारी जन को ऐसे मूल्य चुकाने पड़ते हैं।

आज भी गोवर्द्धन पूजा पर्व कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ मनाया जाता है। हमारी ओर इस दिन के यम प्रतीक गोधन बाबा की देह से जो गोबर मिलता है उसे सुखा कर चिपरी या उपले बना लेते हैं। वैष्णव परम्परा की देवोत्त्थान एकादशी के दिन एक बार फिर से कृषि कर्म का दैवीकरण होता है। इस बार घेरा चावल के अइपन से बनता है जिसके भीतर वही सब चित्रित होते हैं जो गोधन के घेरे में होते हैं। केन्द्र में मिट्टी से बनी चन्द्रपीठ होती है जिस पर उन्हीं उपलों को जलाया जाता है।

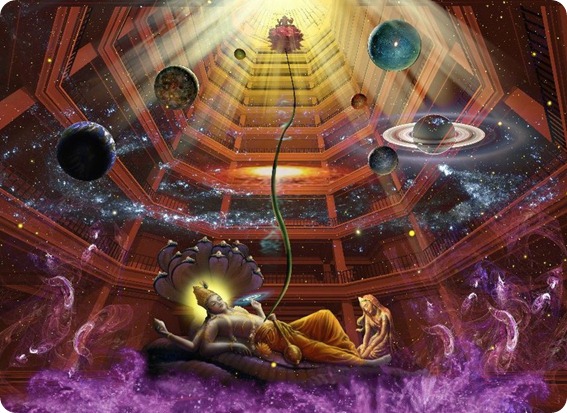

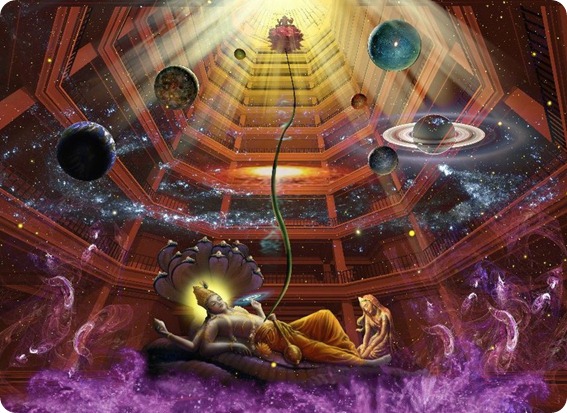

उस आग में अन्न नहीं कन्द मूल जैसे सुथनी, शकरकन्द आदि भुने जाते हैं। जलकन्द सिंघाड़ा और नई ईंख के साथ उनका रात में पारण किया जाता है और वर्षा के चातुर्मास में सोये विष्णु जाग जाते हैं - प्रबोधिनी एकादशी। इस शेषशायी विष्णु का बिम्ब वैदिक गाथाओं जैसा ही विराट है।

सूर्यस्वरूप और काल से परे विष्णु अंतरिक्ष सागर में पूर्वी क्षितिज से पश्चिमी क्षितिज तक महासर्प राशि पर लेटे हुये हैं। उनकी नाभि से प्रजापति यानि वही पुराना मृगशिरा निकलता दिख रहा है और पैरों से स्रोतस्विनी। तमाम ग्रह नक्षत्र जगते देव की वन्दना में लीन हैं।

उस आग में अन्न नहीं कन्द मूल जैसे सुथनी, शकरकन्द आदि भुने जाते हैं। जलकन्द सिंघाड़ा और नई ईंख के साथ उनका रात में पारण किया जाता है और वर्षा के चातुर्मास में सोये विष्णु जाग जाते हैं - प्रबोधिनी एकादशी। इस शेषशायी विष्णु का बिम्ब वैदिक गाथाओं जैसा ही विराट है।

सूर्यस्वरूप और काल से परे विष्णु अंतरिक्ष सागर में पूर्वी क्षितिज से पश्चिमी क्षितिज तक महासर्प राशि पर लेटे हुये हैं। उनकी नाभि से प्रजापति यानि वही पुराना मृगशिरा निकलता दिख रहा है और पैरों से स्रोतस्विनी। तमाम ग्रह नक्षत्र जगते देव की वन्दना में लीन हैं।

आइये आज की गोवर्द्धन पूजा के कुछ चित्र देखते हैं (स्रोत: http://deoria.blogspot.in और 'दैनिक जागरण'):

और अंत में गोधन पूजा के गीत से एक अंश:

उठहु हे देव उठहु, सुतल भइलें छौ मास

तोहरे बिना ए देव, बारी न बियहल जा, बियहल ससुरा न जाय

कारी जे पहिरे कारी कमरिया, निरसइल पिपरा के पात

झम झम झमकी मानर बाजी, मंगल यहि छौ मास। इस देवउठान के साथ ही देवयानी छ: महीने प्रारम्भ हो जाते हैं जब विवाहादि मंगल कर्म सम्पन्न किये जाते हैं। यमप्रतीक गोधन को कूटने के एक गीत का अंश निम्नवत है:

ऐरो के कूटीलें, भैरो के कूटीलें, कूटीलें जम के दुआर

कूटीलें भइया के दुसमन, सातो पहर दिन रात। ... भइया दूज से प्रारम्भ हो अगहन पूर्णिमा तक चलने वाला भाई बहन का पर्व पिड़िया अगले अंक में।

__________________

अगले अंक में: पिड़िया में यम-यमी, प्रेम, नरबलि और अथर्ववेद की वनस्पति स्त्री परम्परा

उठहु हे देव उठहु, सुतल भइलें छौ मास

तोहरे बिना ए देव, बारी न बियहल जा, बियहल ससुरा न जाय

कारी जे पहिरे कारी कमरिया, निरसइल पिपरा के पात

झम झम झमकी मानर बाजी, मंगल यहि छौ मास। इस देवउठान के साथ ही देवयानी छ: महीने प्रारम्भ हो जाते हैं जब विवाहादि मंगल कर्म सम्पन्न किये जाते हैं। यमप्रतीक गोधन को कूटने के एक गीत का अंश निम्नवत है:

ऐरो के कूटीलें, भैरो के कूटीलें, कूटीलें जम के दुआर

कूटीलें भइया के दुसमन, सातो पहर दिन रात। ... भइया दूज से प्रारम्भ हो अगहन पूर्णिमा तक चलने वाला भाई बहन का पर्व पिड़िया अगले अंक में।

__________________

अगले अंक में: पिड़िया में यम-यमी, प्रेम, नरबलि और अथर्ववेद की वनस्पति स्त्री परम्परा